【文章转载自微信公众号:影视独舌】

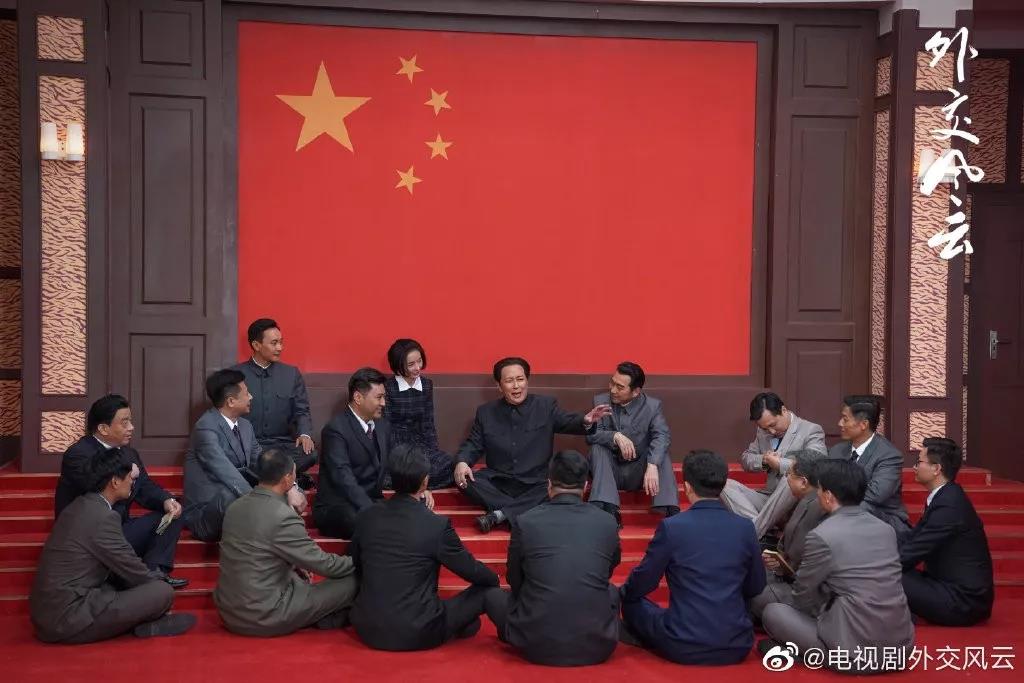

《外交风云》已经在北京和广东两大卫视收官了。

通常来说,民间叙事和虚构故事更容易出彩,但《外交风云》印证了一个道理:真实历史,本身就是最精彩的戏剧。

更值得一说的是,中国目前所处的国际形势,中国外交所承担的任务,与某些历史时刻多有相似之处。《外交风云》不仅带来戏剧审美的享受,同时也有以史为鉴的诸多启迪。

59城收视率已经站在1.5以上。主流媒体发文点赞,年轻观众下场参与讨论。山东卫视紧急启动1.5轮跟播,10月10日播出了前两集。华策影视领衔出品的这部剧,成为了今年国庆期间最引人注目的电视剧。

这一幅新中国的外交长卷,美不胜收

以“外交风云”入题,是一个聪明的选择。

以往逢五逢十的大庆时刻,献礼剧选择的多数都是1949年之前的中国革命历史题材,而对新中国成立后的高层政治讳莫如深。这很大程度上是因为共和国历史仍是现在进行时,一些是非功过和人物“红黑”难以论定。

但在外交战线上,上到国家领导人,下到普通民众,都是国家利益至上,立场一致。从外交的视角切入,然后以间断式章回体叙事,就绕开了诸多无法言说的雷区。而且,“外交是不流血的战争”,外交上的兵法战术和跌宕起伏,天然就是很好的戏剧素材。

新中国的“外交风云”,实际上从新中国成立之前就已经开始了。

美国驻沈阳领事馆,窝藏了敌特的电台拒不交出,已经接管沈阳的解放军军管会毫不客气地收缴了这些电台。英国海军“紫石英号”在中国内河长江上耀武扬威,对解放军发出的旗语置之不理,我炮兵毫不犹豫地对其开炮...

这是正式开国前的小插曲,也是新的执政党向世界宣告自己的存在,宣告新中国不再跪着办外交。

1949年10月1日,新中国的外交事业掀开第一页。如果说开国前,“仗着”与各国没有正式外交关系,行事还可以有三分性情驱使的话,开国后就得拿出依辙合韵的大国气派。

向社会主义阵营“一边倒”的外交政策,是早已确立的。但等待苏联的承认,还是让开国领袖们度过了一个不眠之夜。更没想到的是,毛泽东首次出访苏联,就不是一帆风顺的“蜜月”之旅。

苏联不愿意放弃他们在中国的利益,斯大林嘴上说,“胜利者是不受指责的”,但就是不肯缔结新的《中苏友好同盟互助条约》。

毛泽东的老朋友“蒋委员长”也煽风点火,大造毛被斯大林软禁的谣言。毛泽东因势利导,趁机将了斯大林一军。迫于舆情压力,斯大林同意与中国缔约,毛泽东满载而归。

新中国外交“第一战”,确立了当时外交的主基调:斗争。对这个新生的政权,西方世界固然是充满敌意,一个阵营的国家也不是毫无保留。除了斗争,别无选择。

如果说与斯大林是斗而不破,那和杜鲁门就是真刀真枪。“抗美援朝,保家卫国”的战歌响起来了,一个贫弱多时、只有步兵的国家,敢于向世界上头号军事强国挑战。

5次战役,打打停停。“伍修权在谈判桌上解决不了的,只能靠彭老总的枪炮解决了。”“即使谈判破裂,也要把责任归于对方。”中方的战斗力和气势折服了美国人,“如果你无法打倒他,你就拥抱他”。最终,美国人在没有取得战争胜利的情况下,签下了板门店停战协定。

实际上,一些普世的文明公约固然会起作用,但你的尊严和地位最终只能靠实力来争取。如果没有跨过鸭绿江的这一战,美国人就不知道和新中国相处的边界。

前方顶住了“美帝”,后方又冒出了“苏修”。赫鲁晓夫上台以后,苏联的“大国沙文主义”更甚,老想在中国地面上搞事。一会儿要在中国设立“长波电台”,一会儿要和中国组建“联合舰队”。

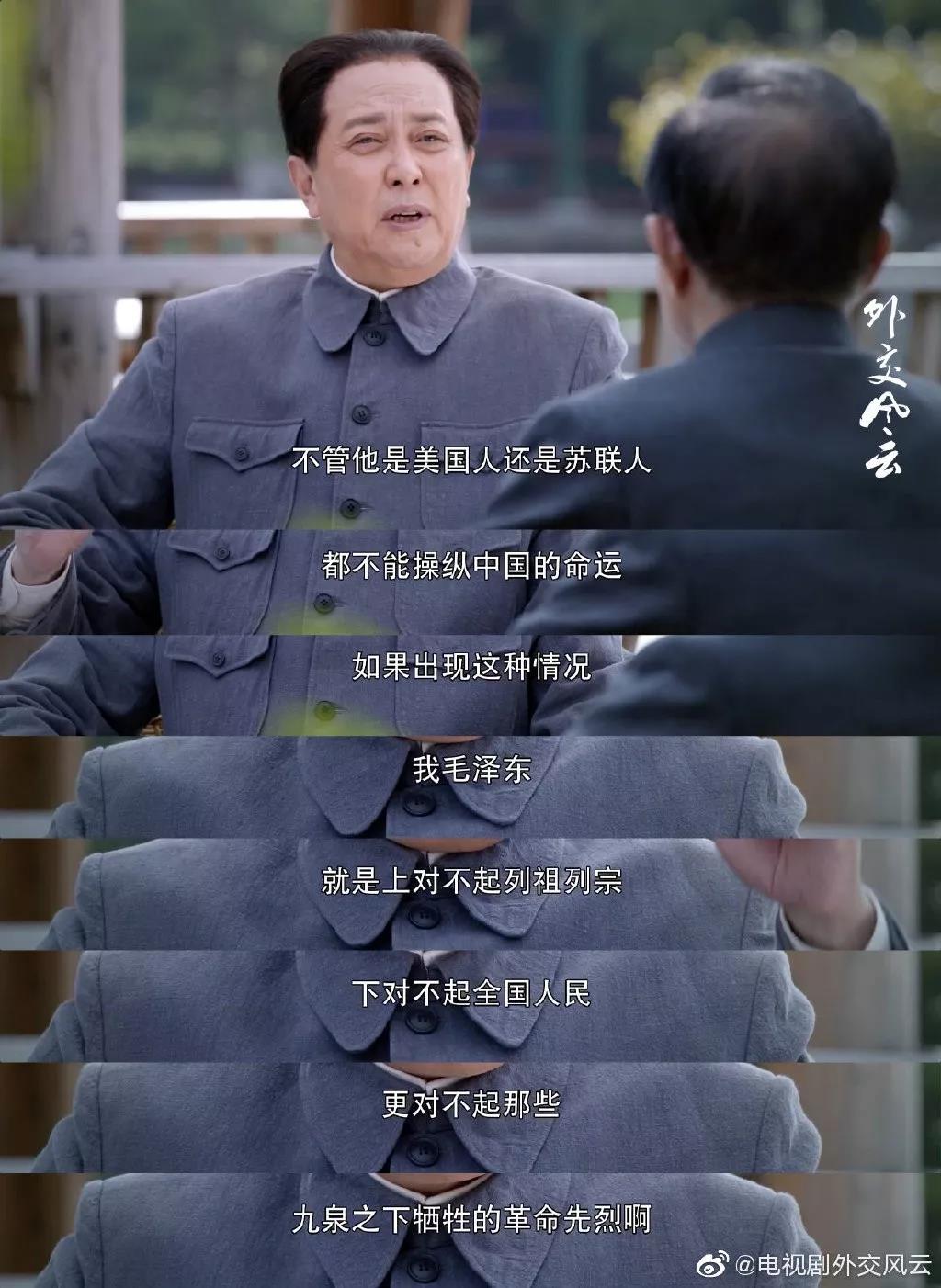

作为民族主义者的毛泽东一概拒绝,“中国需要援助,但牺牲主权的援助我们不要。”逼急了就是一句毛式修辞:“我把中国1万公里的海岸线给他,我上井冈山去。”

毛泽东一生信奉斗争哲学,“与天奋斗,与地奋斗,与人奋斗,其乐无穷”。没有人能让他签订城下之盟。毛泽东心游万仞,总是说出和严谨文件语言大异其趣的铿锵句子。

中苏交恶。在苏联发电要撤走专家的那个夜晚,毛泽东独自淋雨,陷入沉思。“一边倒”的外交政策不合时宜了,“打开西门”的战略被提出来。

毛泽东会见英国二战名将蒙哥马利,提出“原子弹是纸老虎”的著名论断。“paper tiger”这个英语单词的发明,既是略带喜感的浪漫主义,也抒发了藐视敌人的豪情壮志。

英国人对美国人,总是不完全顺从又亦步亦趋,所以搞了十几年与中国还是“代办”的外交关系。法国总统戴高乐则不然,他是民族主义者,他认定与中国建交符合法国利益,就大刀阔斧推进此事。

最大的绊脚石是台湾当局。戴高乐与蒋介石有并肩战斗之谊,拉不下脸来直接断交。而中国与任何国家建立外交关系的先决条件都是“一个中国”。双方表现出了极大的政治智慧,中方同意法国先与中国建交,再与台湾断交。其实都在赌蒋介石何去何从。

按照美国人的意思,台湾就挺着与法国不断交,“两个中国”就形成了。但“蒋委员长”此刻也显示了民族主义者的底色,他很是硬气地主动与法国断交了。等于是帮着消除了中法建交的最大阻力。

接下来,就进入了这部剧最回合繁多,也最妙趣横生的段落:中美谋求改善关系,尼克松访华。毛泽东、周恩来和尼克松、基辛格之间连续过招。因为互有情意但不知对方心意,毛泽东形象地称之为“吊膀子”。

首先释放善意的是中国,我们释放了一对在深圳误入中国海域的美国情侣。美国投桃报李,放宽了美国人来华的限制条件。

接下来,苏联领导人勃列日涅夫头脑发热,把导弹安到发射架上,准备对中国的核设施进行“外科手术式的打击”。美国在一份小报上刊登豆腐块,把消息透给中国。毛泽东面沉似水,在纸上写下“深挖洞,广积粮,不称霸”的主张。

按照毛泽东的三个世界理论:美苏是第一世界,西欧和日本是第二世界,中国和其他弱小国家是第三世界。然而,在国际政治角逐中,美国和苏联互相讲价,都要打中国牌。而跟两个超级大国交恶的中国,也在寻求与美国和解,进而解除苏联在漫长国境线上的威胁。

毛泽东主动邀约老朋友、美国人埃德加.斯诺来华,与之共同登上天安门城楼,释放试探气球。但尼克松和基辛格不懂东方式的曲折语汇,竟然忽略了这个信号。

尼克松也没闲着,在外交场合第一次明确称呼“中华人民共和国”,还得到了“为了讨论撤出中国领土台湾的问题,尼克松总统的一位特使,将在北京受到热烈欢迎”的承诺。

毛泽东再次与斯诺对谈,向美国人隔空喊话。这次,尼克松和基辛格总算感受到了中国的意图。然后就是著名的乒乓外交。毛泽东午夜时分灵台猛醒,下达了同意美国乒乓球队来华的指令。护士长有些迷惑:您这吃了安眠药,说话还算数吗?”

这部剧给了毛泽东身边的卫士、秘书和保健人员很多笔墨。这固然是解决了电视剧所需要的“搭话”问题,而且让剧和纪录片明显区别开来,更添了些历史暗场处的生动。同理,在网上颇有争议的凌氏姐妹的虚构,也是为观众开一双天眼,让我们能自由进出重大历史现场。

“由于经费不足”,美国第七舰队停止在台湾海峡巡逻。觉察到气味不对的台湾向美国抗议:你们对共产主义太软弱了。然国际政治从来没有永远的朋友,当与中国握手成为尼克松政府最大的利益所在时,台湾注定只能螳臂当车。

基辛格暗度陈仓,化装出行,闪电访问中国36小时。他提出天才的表述方式:海峡两岸的中国人都认为只有一个中国,台湾是中国的一部分。模棱两可地扫清了两国最大的分歧。他为尼克松打好了前站:1972年春天访华,谋求两国关系正常化,就共同关心的问题交换意见。

实际上,从基辛格秘密访华,到尼克松访华发表上海公报,中间枝节颇多,斗争频发。《外交风云》几乎完整再现了这段互相靠近,又各自掣肘的破冰之旅。

穿着睡衣的毛泽东在病痛缠身和内乱频仍的情况下,保持了清醒的战略头脑,做对了中美关系这道题。而周恩来也是在身体每况愈下的煎熬中,展现了高超的谈判技巧和执行力,走活了中国外交这盘棋。

尼克松这边,他要做首位和新中国领导人握手的美国总统。这既是他任内的最大政绩,连任总统的重要砝码。也必将写入史册,成为他此生最重要的标签。然而美国的政治制度决定了他不能为所欲为,两院的议员和新闻媒体都虎视眈眈,行差踏错一步就万劫不复。

后来,他还是倒在了“水门事件”的漩涡中,而这个事件在毛泽东看来不过是“屁事”。这是后话,但从中能见出两国的巨大差异。

双方求同存异的过程就是最好的戏剧故事。《外交风云》比较透彻地写了两国避开红线和暗礁的努力,也清晰地勾勒出了两国领导人不同的处境和心态。

让观众洞若观火,始终少不了“国际观察员”蒋介石的分说。台湾问题虽是中国内政,但中国与每个国家的外交关系都绕不开台湾问题。蒋氏父子在剧中主要有两个任务:一是派出特工人员搅局,二是感叹:无可奈何花落去。

有些话,当事人不好说,观察者却可以一针见血。随着台湾在国际社会中一步步失势,蒋介石的怨怼心理越来越浓。他一再说出西方政客的行为依据,指责他们反复无常。观众就能更清楚地看到,在温情脉脉的外交礼仪和弯弯绕绕的外交辞令背后,是怎样的利益角逐。

1949年到1976年,这些丝丝缕缕的外交往事,或许在各种文字书籍和纪录片里都能看到,但以电视剧的形式全面表现,这还是第一次。虽非历史的全部,但可以看出主创人员巧妙剪裁、审慎表述,向着信史做了最大限度的努力。

从中,我们看到了毛泽东的纵横捭阖和绝不低头,周恩来的翩翩风度和鞠躬尽瘁。看到了 “外交天团”的实力和魅力,将军大使的脱胎换骨。看到了新中国外交事业的筚路蓝缕和长足发展。看到了一场又一场好戏。

这一出以史为鉴的主流大剧,华策制造